Kastrationsmethoden und Risiken

Ziel und Zweck der Hengstkastration ist die Ausschaltung der Befruchtungsfähigkeit und des so genannten Hengstverhaltens. Bei der chirurgischen Kastration verliert der Hengst durch die vollständige Entfernung beider Hoden und Nebenhoden sicher seine Befruchtungsfähigkeit. Dagegen gelingt das Abstellen des spezifischen Paarungsverhaltens nicht immer (erlerntes Hengstverhalten sowohl bei Althengsten, aber mitunter auch bei Junghengsten).

Obwohl es sich bei der chirurgischen Hengstkastration nicht um einen Eingriff im Sinne einer Heilbehandlung handelt, erfüllt er bei sachgerechter Durchführung gemäß den verschiedenen im Folgenden aufgezählten Methoden jeweils die Anforderungen des Tierschutzgesetzes. Bei den aufgezählten Methoden handelt es sich um in der Pferdemedizin anerkannte Operationsverfahren. Diese unterscheiden sich jedoch hinsichtlich des Operationsaufwandes und der damit entstehenden Kosten, aber auch hinsichtlich ihrer möglichen Komplikationsrisiken.

Allgemeines

Die Geschlechtsreife liegt beim Hengst zwischen 12 und 18 Monaten, ab diesem Zeitpunkt sind sie in der Lage Nachkommen zu zeugen.

Im Laufe der embryonalen Entwicklung wandern die knapp hinter der Niere befindlichen fetalen Hoden Richtung Hodensack. Zum Zeitpunkt der Geburt befinden sich die Hoden im Leistenkanal und sind in der Regel einige Tage nach der Geburt im Hodensack zu tasten. Allerdings kann es aufgrund rassespezifischer Unterschiede auch etwas länger dauern. Die Hoden sollten ab einem Alter von 12 Monaten zu tasten sein, sind diese nicht zu spüren, ist es eher unwahrscheinlich, dass die Hoden noch in den Hodensack wandern. Man spricht dann von einem Kryptorchiden oder auch Klopphengst. Bei einem Kryptorchiden ist zu unterscheiden, ob sich der/die betroffene/n Hoden in der Bauchhöhle [Abdomen] oder im Leistenbereich [Inguinalbereich] lokalisiert ist/sind.

Die Kastration von Kryptorchiden sollte auf alle Fälle an einer Klinik erfolgen.

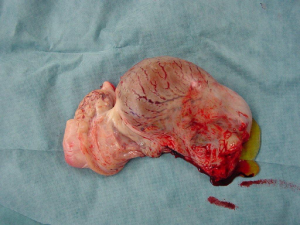

Die Kastration erfolgt in der Regel zwischen dem 2. und dem 4. Lebensjahr. Hierbei werden Hoden und Nebenhoden chirurgisch entfernt.

Handelt es sich um eine Kastration im Feld/zu Hause im Stall sollte die Kastration aufgrund der Insektenplage und somit verbundenem erhöhten Infektionsrisiko, auf die kalte Jahreszeit, sprich Oktober bis April, gelegt werden.

Der Hengst sollte körperlich fit, wirksam Tetanus geimpft und entwurmt worden sein.

Ein Mindestmaß an Gehorsam, sowie ausreichend Hilfskräfte sind Voraussetzung. Die Tiere sollten am Vorabend nur die halbe Ration des Futters und am Tag der OP kein Futter mehr erhalten. Es sollte darauf geachtet werden, dass die kastrierten Hengste nicht gleich wieder mit Stuten auf eine Weide kommen, da die vermeintlichen Wallachen noch rund 68 Tage nach erfolgter Entmannung befruchtungsfähig sind. Der Grund dieses Phänomens liegt in der Tatsache, dass der Hengst sowie andere männliche Haussäugetiere über akzessorische Geschlechtsdrüsen verfügt, wo Spermien gespeichert werden können und mit jeder Erektion stoßweise abgegeben werden können.

Kastrationsmethoden und Risiken

Die grundsätzlichen Kastrations-Unterschiede bestehen darin, ob die Operation

- am liegenden, narkotisierten Pferd oder am sedierten, stehenden Pferd unter lokaler Betäubung vorgenommen wird;

- mit bedecktem Hoden und Nebenhoden/Samenstrang oder unbedeckt oder halbe bedeckt erfolgt;

- mit ligiertem /abgebundenen Samenstrang ausgeführt wird;

- mit Ligatur / Naht des Scheidenhautfortsatzes nach Absetzen von Hoden und Nebenhoden den Wiederverschluss der Bauchhöhle gewährleistet;

- mit durch Naht verschlossener Hautwunde beendet wird oder diese offen bleibt.

Bevor die verschiedenen Techniken erläutert werden, ist es wichtig zu wissen, dass der Hoden von sogenannten Hodenhüllen umgeben ist, im Wesentlichen handelt es sich dabei um das Skrotum [Hodensack] und dem Scheidenhautfortsatz [Proc. vaginalis].

Wichtig im Hinblick auf die Kastration ist der Processus vaginalis, wird er eröffnet (unbedeckte Kastration) besteht ein direkter Kontakt zur Bauchhöhle, da dieser ein Bestandteil der inneren Auskleidung des Bauchhöhle ist.

Die anerkannt sicherste Methode ist die Operation in Vollnarkose unter sterilen Bedingungen / bedeckt und kompletten Zunähen der Hautwunden – in einer Klinik, die es erlaubt, durch die Ligatur/Abbinden des Samenstranges bzw. Ligatur oder Naht des Scheidenhautfortsatzes/Proc. vaginalis das Risiko von Nachblutungen und postoperativen Darmvorfällen fast vollständig auszuschließen und durch den abschließenden Verschluss der Hautwunde eine primäre Wundheilung zu verwirklichen.

Da unter sterilen Bedingungen gearbeitet wird, ist die Gefahr der Wundinfektion deutlich geringer und somit kann die Operationswunde vernäht werden.

Vom Pferdebesitzer ist zu Hause so gut wie keine Wundbehandlung durchzuführen.

Die Nachteile dieser Methode liegen im Narkoserisiko und den höheren Kosten.

Stehendkastrationen sollten nur bei Junghengsten bis zu einem Alter von 3 Jahren durchgeführt werden, welche ruhig sind und deren Hoden nicht zu klein und gut zu fassen sind (Schneider, 1999). Die Gefahren der stehenden Kastration sind unter anderem Abwehrbewegungen, sowie das Niederlegen des Hengstes.

Allerdings müssen die Tiere nicht in Narkose gelegt werden, eine starke Sedierung und Lokalanästhesie der Hoden ist meist ausreichend.

Eine gängige und kostengünstige Methode, gerade bei Jungpferden, bis zu drei Jahren ist die Stehendkastration / unbedeckt:

- Hoden und Nebenhoden werden komplett frei gelegt – auch der Proc. vaginalis wird eröffnet.

- Hierbei finden lediglich eine Quetschung und Durchtrennung des Samenstranges ohne dessen Ligatur/Abbinden statt.

Nachteile Stehendkastration / unbedeckt:

- Diese Methode birgt das Risiko von Nachblutungen und die Gefahr von Darm- und Bauchnetzvorfällen.

- Die Hautwunden bleiben offen und sind somit nicht mehr steril.

- Sie müssen sekundär (über 2-3 Wochen) abheilen.

- Intensive Nachversorgung durch den Pferdebesitzer bzw. -halter sind von Nöten.

- Dies ist keine sterile Operation und birgt daher eine erhöhte Gefahr von Wundinfektionen.

Handelt es sich bei der Kastration um eine unbedeckte Kastration wird sowohl das Skrotum / Hodensack als auch der Proc. vaginalis eröffnet.

Der Samenstrang wird gequetscht, abgetrennt und nicht abgebunden / ligiert.

Bei dieser Methode wird kein Nahtmaterial verwendet, was unter Umständen den Vorteil hat, dass es nicht zu Nahtmaterialunverträglichkeiten kommen kann.

Die Gefahr eines Darmvorfalls ist gegeben; bei älteren Pferden ist die Gefahr größer, da sie über einen meist größeren inneren Leistenring verfügen, daher sollten nur Hengste bis 2,5/3 Jahren unbedeckt kastriert werden (SCHNEIDER, 1999).

Bei der bedeckten Kastration wird oben genannter Proc. vaginalis nicht eröffnet, es wird lediglich das Skrotum eröffnet und der Scheidenhautfortsatz stumpf freipräpariert.

Der Samenstrang wird gequetscht, durchtrennt und abgebunden.

Bei dieser Technik bleibt die Bauchhöhle verschlossen und somit wird einem möglichen Darmvorfall vorgebeugt.

Der Samenstrang wird bei der halbbedeckten Technik bedeckt und Hoden und Nebenhoden unbedeckt kastriert.

Verschiedene Operationsvarianten sind möglich – z.B:

1. Stehendkastration / bedeckt:

Hierbei werden am stehenden sedierten Hengst und lokal betäubten Hoden die Hoden bedeckt freigelegt (der Proc. vaginalis bleibt verschlossen, somit keine offene Verbindung zur Bauchhöhle).

Der Samenstrang / und Proc. vaginalis werden gequetscht, durchtrennt und zusätzlich mit einem chirurgischen Faden abgebunden.

Das Risiko von Nachblutungen und postoperativen Darmvorfällen ist damit reduziert.

Nachteile Stehendkastration / bedeckt:

- Die Hautwunden bleiben offen und sind somit nicht mehr steril.

- Sie müssen sekundär (über 2-3 Wochen) abheilen.

- Intensive Nachversorgung durch den Pferdebesitzer bzw. -halter sind von Nöten.

- Dies ist keine sterile Operation und birgt daher eine erhöhte Gefahr von Wundinfektionen; zumal unter dem stehenden Pferd „sitzend“, über Kopf gearbeitet werden muss.

- Zusätzlich kann es zu Abstoßungsreaktionen des chirurgischen Fadens kommen.

2. Operation in Vollnarkose / liegend / bedeckt – zu Hause im Stall

Hierbei werden am liegenden Pferd in Vollnarkose und lokal betäubten Hoden die Hoden bedeckt freigelegt (der Proc. vaginalis bleibt verschlossen, somit keine offene Verbindung zur Bauchhöhle).

Der Samenstrang / und Proc. vaginalis werden gequetscht, durchtrennt und zusätzlich mit einem chirurgischen Faden abgebunden.

Das Risiko von Nachblutungen und postoperativen Darmvorfällen ist damit reduziert.

Nachteile Operation in Vollnarkose / liegend / bedeckt – zu Hause im Stall

- Die Hautwunden bleiben offen und sind somit nicht mehr steril.

- Sie müssen sekundär (über 2-3 Wochen) abheilen.

- Intensive Nachversorgung durch den Pferdebesitzer bzw. -halter sind von Nöten.

- Dies ist keine sterile Operation und birgt daher eine erhöhte Gefahr von Wundinfektionen.

- Zusätzlich kann es zu Abstoßungsreaktionen des chirurgischen Fadens kommen.

- Zudem birgt die Vollnarkose im Felde / zu Hause im Stall ein erhöhtes Narkoserisiko.

Bei der Kastration im Stall/Feld bleibt auf jeden Fall der Hodensack eröffnet, unabhängig davon ob stehend, liegend – bedeckt, halb bedeckt oder unbedeckt kastriert wurde.

Daher ist vom Pferdebesitzer über mindestens 1-2 Wochen nach der Kastration die offene Hautwunde mehrfach täglich mit Wasser abzuspritzen und das Pferd entsprechend zu bewegen.

Sie werden über die bevorzugte und geplante Operationsmethose vor der Operation genau aufgeklärt und deren Vor- und Nachteile gegenüber den anderen Methoden werden erläutert.

Erst dann sollten sie entscheiden, welcher Methode Sie für Ihr Pferd den Vorzug geben.

Vor Beginn der Operation wird bei Ihrem Pferd eine Allgemeinuntersuchung durchgeführt, um zu klären, ob es sich in einem für die Operation und für eine eventuelle Narkose ungestörten Gesundheitszustand befindet; inkl. Impfstatus und Entwurmungsstatus.

Es wird kontrolliert ob sich beide Hoden im Hodensack befinden. Ist dies nicht der Fall, könnte es sich um so genannten Kryptorchismus handeln. Eine derartige Kastration sollte ausschließlich in einer spezialisierten Klinik durchgeführt werden.

Ihr Kastrationsauftrag verpflichtet den operierenden Tierarzt zur vollständigen Entfernung beider Hoden und Nebenhoden.

Auch bei sorgfältigem Vorgehen sind jedoch neben den bereits vorgenannten methodenspezifischen Komplikationen wie zum Beispiel Wundinfektionen, weitere Komplikationen bis hin zur Ausbildung so genannter Samenstrangfisteln möglich.

Kastrationskomplikationen

welche auch trotz gewissenhafter tierärztlichen Arbeit auftreten können.

- Blutungen

Es kann Blut aus Gefäßen der Haut, Unterhaut, dem lockeren Bindegewebe des Musculus cremaster und des Samenstranges kommen. - Darm- und Netzvorfall

Hierbei handelt es sich um eine Komplikation bei Hengsten mit weiten Leistenringen und bei Tieren die unbedeckt kastriert worden sind.

Tendenziell häufiger kann es wenige Stunden nach der Kastration zu einem Vorfall des lockeren Bindegewebes aus dem Hodensack kommen. - Sekretstau und Infektion der Kastrationswunde

Wenn die Kastrationswunde zu früh verklebt, wird der Wundabfluss verhindert und das eingeschlossene Sekret bietet Bakterien einen guten Nährboden. Daher ist es ausgesprochen wichtig, ein striktes Bewegungsregime und ausreichende Kaltwassertherapie durchzuführen. - Samenstranginfektion

Im Bereich des Samenstrangstumpfes (bzw. des chirurgischen Nahtmaterials bei bedeckter Kastration) können sich eitererregende Bakterien ansammeln und innerhalb weniger Tage zur Infektion führen.

Die Tiere sind matt, haben unter Umständen Fieber und weisen eine mehr oder weniger starke Schwellung des Operationsbereiches und des Präputiums auf. - Samenstrangfistel

Es handelt sich um eine chronische Entzündung des Samenstranges, welche sich langsam über einen längeren Zeitraum nach der Kastration [ca. 1-2 Monate] entwickelt. Ein Zeichen dafür kann eine noch nicht geschlossene Kastrationswunde, sowie Ausfluss aus der Wunde sein.

Meist ist die Ursache einer solchen Fistel eine Samenstranginfektion und/oder eine Nahtmaterialunverträglichkeit.

Ablauf

Sie werden weitere Verhaltensmaßregeln für die erste Zeit nach der Operation erhalten, die allerdings je nach Operationsmethode unterschiedlich sein können. Diese Hinweise sollen die Kontrolle des Operationsgebietes auf Blutungen, Gewebevorfälle, Schwellungen und auch allgemeine Kontrollen (z.B. Körpertemperatur messen) umfassen.

Auch Anweisungen bezüglich Medikamentengabe, Fütterung und Bewegung des Pferdes in den Tagen nach der Kastration werden gegeben.

Ein Gespräch und eine Voruntersuchung vor dem eigentlichen OP-Termin sind in jedem Fall erforderlich!

Aufklärungsbogen für die Kastration eines Hengstes

Download PDF

Literaturverzeichnis

LAUNER, P., MILL, J., RICHTER, W. (1999): Krankheiten der Geschlechtsorgane. In: LAUNER et al.: Krankheiten der Reitpferde. 2. Auflage. Ulmer Verlag. 245-248.

SCHNEIDER, H.-J. (1999): Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane, Sterilisation und Kastration des Hengstes, Hermaphroditismus. In: DIETZ, O, HUSKAMP, B. (1999): Handbuch Pferdepraxis. 2. Auflage. Enke Verlag. 533-542.

DICKSON, D. V., SCHUMACHER, J. (1999): Reproductive System: The Stallion. In: COLAHAN, P. T., MAYHEW, I. G., MERRITT, A. M., MOORE, J. N. (1999): Equine Medicine and Surgery. Verlag Mosby. 285-311.

SCHUMACHER, J., TROTTER, G. W. (1999): The Reproductive System. In: AUER & STICKS (1999): Equine Surgery. 2. Auflage. W.B. Saunders. 515-540.

* Bildquellennachweis:

Die Bilder wurden von der Pferdeklinik Tillysburg dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt.